该书在《稗海红楼——古代小说版本DNA初探》一书的基础上继续全面深入探讨《红楼梦》的版本源流,共收录文章18篇配资行业第一门户,大多都聚焦于《红楼梦》“抄本十二钗”(甲戌本、己卯本、庚辰本、戚沪本、戚宁本、蒙府本、舒序本、梦序本、列藏本、杨藏本、郑藏本、卞藏本)的源流考辨。

《红楼梦》回目名演变与广传原本

读周文业先生的《红楼梦版本数字化研究》(一至六)

《红楼梦》文本里的“十三岁情结”

初论蒙府本的版本来源

再论蒙府本的版本来源

初论《红楼梦》郑藏本的版本来源

《红楼梦》拼配本底本来源初探

《红楼梦》拼配本底本来源再探

“甲戌本底本早晚之争”平议(上)

“甲戌本底本早晚之争”平议(下)

程甲本、程乙本出版过程探考

——基于两本出版相隔七十天的质疑

郑藏本与舒序本渊源考

《红楼梦》杨藏本版本研究述评

己卯本与庚辰本关系琐谈

戚序本系列版本的几个问题

《红楼梦》出现“罢咧”一词的思考

读《红楼梦靖藏本辨伪》有感

应该重视“《红楼梦》整本书阅读”的版本选择

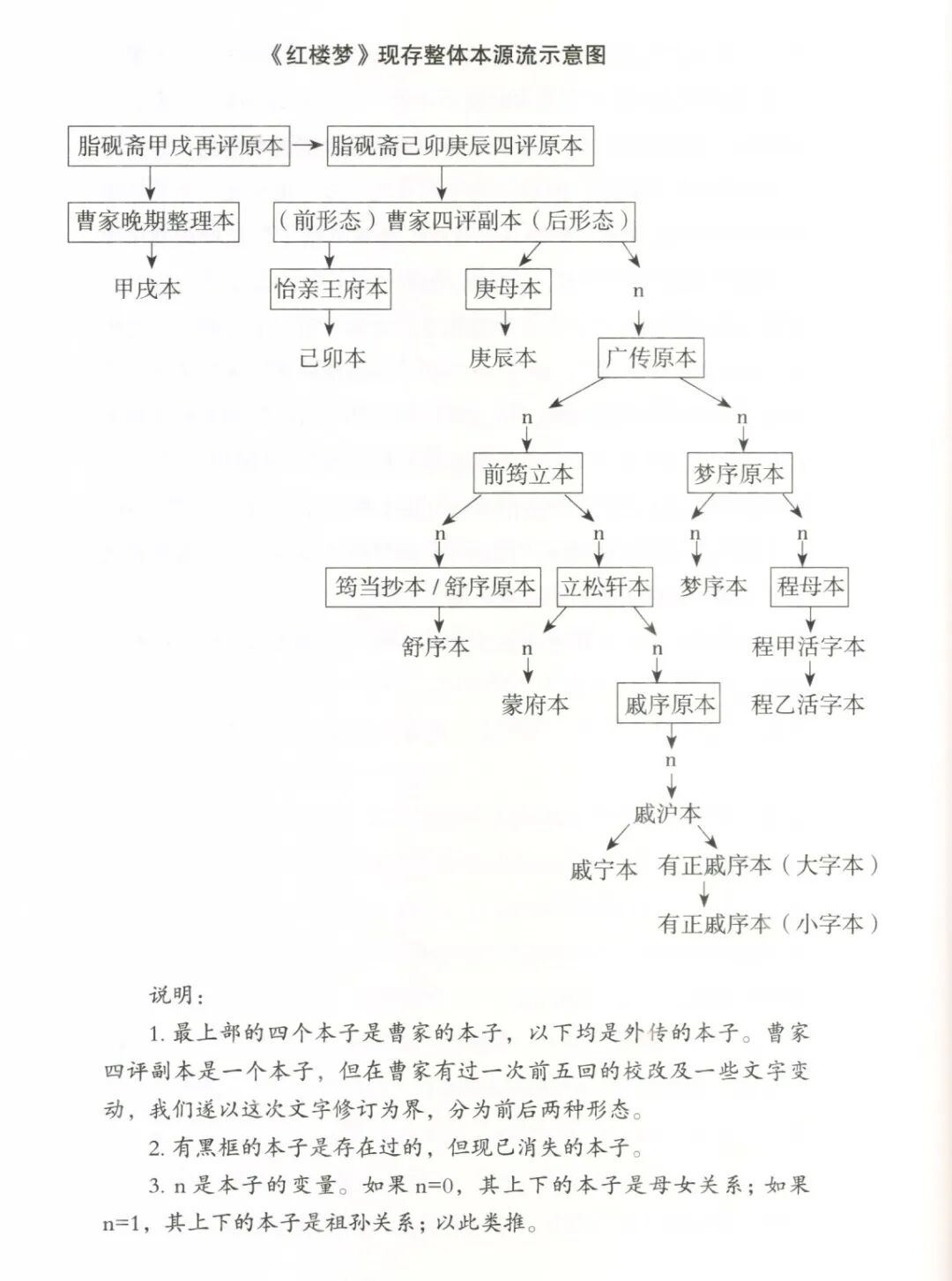

《红楼梦》现存整体本源流示意图

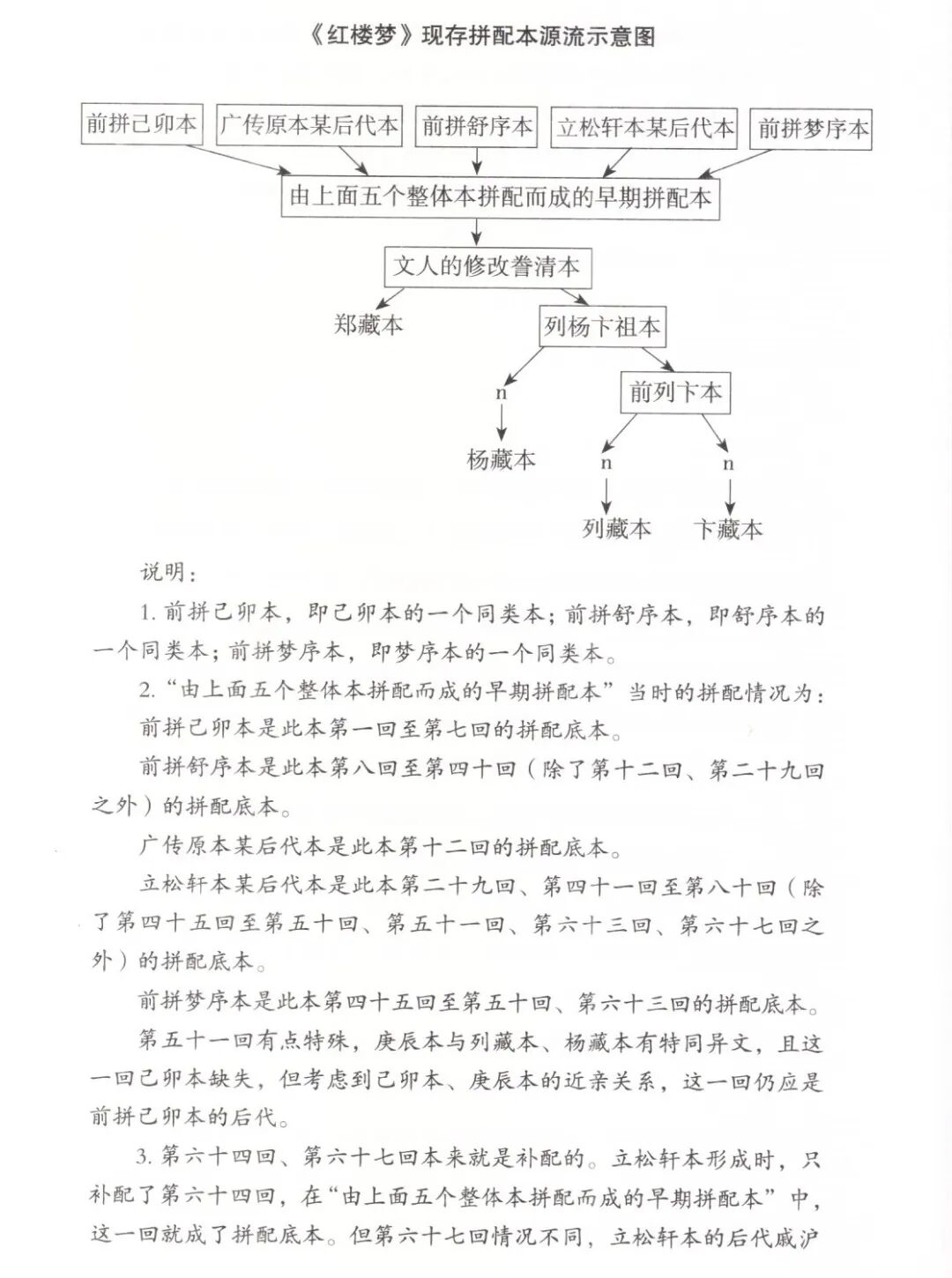

《红楼梦》现存拼配本源流示意图

张杰兄在微信中留言,要我为他的新作《墨纸红楼——〈红楼梦〉版本DNA新探》写一篇序。他的希望是:“通俗易懂地讲《红楼梦》版本研究的东西,好的就说好,不足就说不足。当然不同观点也可说明,都是为了学术研究的进步就行了。”

目前为止,和张杰兄仅见过一面,其余都是线上联系。线上线下都是以探讨《红楼梦》版本问题为主,可以说相谈甚欢,互为知音。

张杰兄已在作家出版社出过一本《稗海红楼——古代小说版本DNA初探》,这是他第二部古代小说专著。与上一部不同,这一部是《红楼梦》版本专论,不涉及其他古代小说研究,且除了一篇例外,其余都是研究《红楼梦》版本的文章。

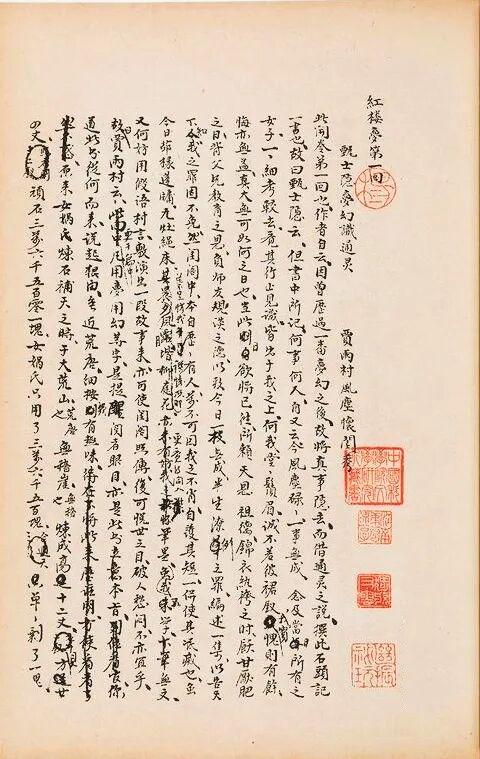

《红楼梦》版本研究可不是一件容易的事情。《红楼梦》仅早期抄本就有甲戌本、己卯本、庚辰本、蒙府本、戚沪本、戚宁本、舒序本、梦序本、列藏本、卞藏本、郑藏本、杨藏本“抄本十二钗”,还有程高印本系统(包括程甲本、程乙本等),另有当代人伪造的本子(包括靖藏本、夕葵本、庚寅本等)需要辨析。

别说一般读者,就是《红楼梦》爱好者,如果不是对此领域有兴趣,单单听到这么多版本的名称就有可能头大,更别说要对它们进行深入研究了。分析这么多版本的源流、早晚、优劣,有的还涉及真伪,难度可以想见。张杰兄却连出两部相关专著,且内容扎扎实实,这在《红楼梦》版本研究界也是不多见的。

本书所收的文章,基本为《稗海红楼——古代小说版本DNA初探》出版之后作者的新作,有些发表在重要学报上,也有一些(包括极为重要的版本文章)发表在专业但小众、不上知网的期刊中,因而读者、研究者不易见到。如果有此书在手,便可尽数掌握,且省去翻检搜索之劳。

《红楼梦》版本研究对研究者的要求颇高。我以为首先要热爱,因为这是需要下大功夫却读者小众、不易出成果的事情,没有真爱、静不下心来、太过计算得失之人根本不会触碰这一领域。其次要有刻苦钻研的劲头,下决心坐冷板凳的毅力,因为大小结论都需要有大量对比各种版本异文的基础支撑。

最后也是最重要的,要有足够的逻辑分析、科学求实的判断能力。没有判断能力,可能下功夫不少,却会离本真越来越远,有些人还会被各种观点弄得眼花缭乱、无所适从。同时具备这些条件的人放眼国内外也是凤毛麟角,我以为张杰兄就是其中之一。

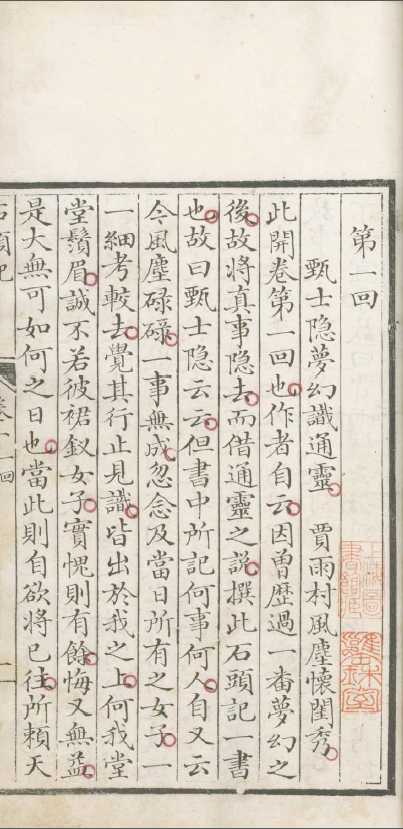

张杰兄的《“甲戌本底本早晚之争”平议》是一篇极为重要且深受研究者好评的文章。他将甲戌本底本的早晚归纳为“再评早本说”“四评晚整说”“再评晚整说”三种,我以为再通俗一点表达,就是底本早整理早、底本晚整理晚、底本早整理晚三种看法。

我持第一种看法,张杰兄持第三种看法。有分歧不要紧,关键是张杰兄的写法。可以说,只要读过此文,三方的代表人物、各自观点及文字依据便可了然于心(当然时间段仅限于文章发表之前)。

张杰兄此文分上下两篇。上篇从批语着眼,分别从“(甲戌本)凡例第五条与(他本)第一回回前总评的先后争议”“甲戌本、庚辰本相同或相近批语的先后争议”两个方面,分析、总结、比较三方的论述,并且在此基础上阐述自己甲戌本批语“晚整”的观点。

下篇从正文着眼,从“甲戌本、庚辰本异文的先后和优劣争议”“甲戌本(第一回)独多四百多字的来源问题”“‘秦可卿淫丧天香楼’删改时间的争议”三个方面,分析、总结、比较三方的论述,并且在此基础上阐述自己甲戌本早本晚整的意见。

张杰兄在相关问题上都有着自己的深入研究,使得这篇文章独具特色,不同于一般的综述文章,简单罗列各方观点(张三什么主张、李四又是什么主张,最多加上作者赞同哪一方),而是既有罗列、总结与分析,又有自己的鲜明观点,且两者结合,提出问题、分析问题、尽力解决问题。

即便您不同意至少不完全同意他的看法,也会从中深深受益,深入思考各方的想法、依据与逻辑。有自己看法的,更是方便了解对方意见,从而做出有针对性的回应,以促进良性学术探讨。

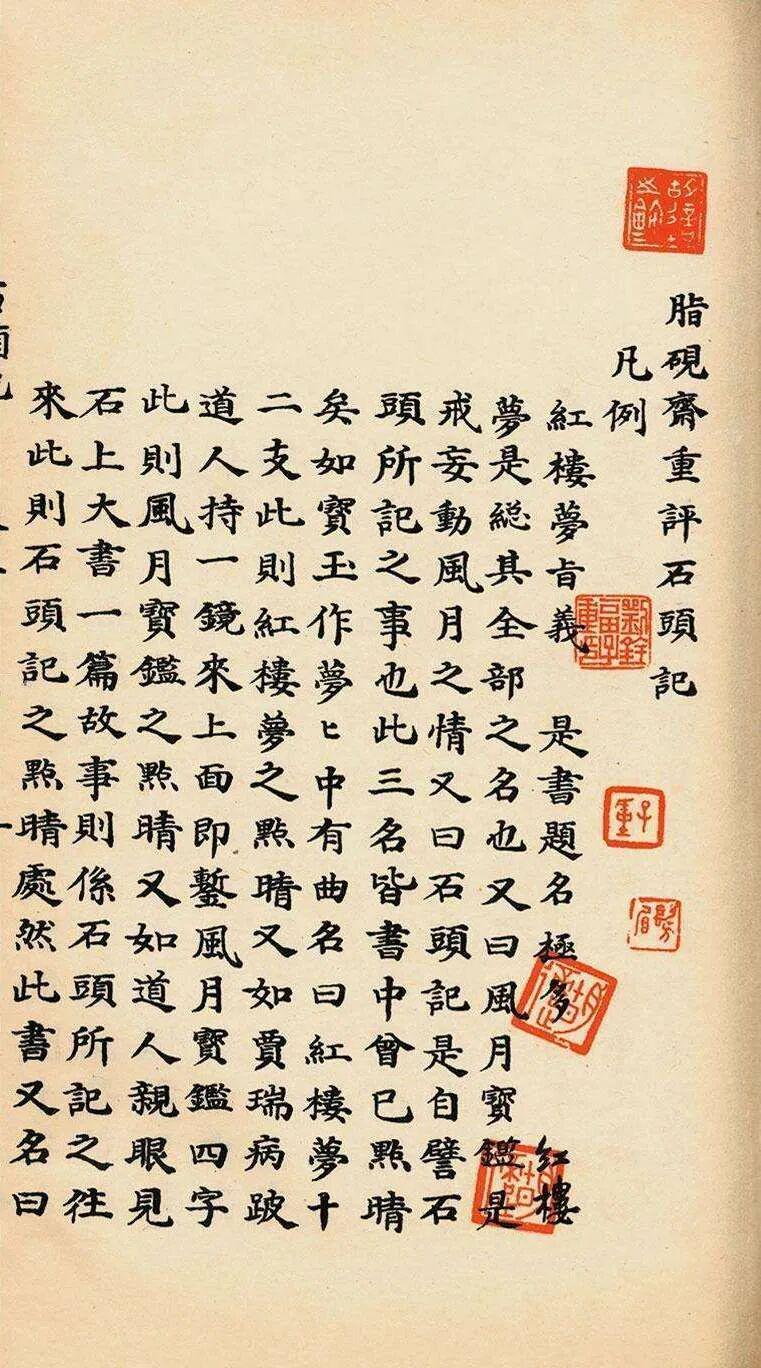

对于甲戌本与庚辰本批语早晚的问题,我与张杰兄看法不同。我的具体看法(有些零星意见已经在文章初稿交流中提出,并被张杰兄采纳写入文章)参见拙文《〈脂砚斋评点红楼梦〉前言》[1](需要特别指出的是,此书多承张杰兄鼓励与出谋划策,他对批语收录原则的看法,与绝大多数整理者不同,却与我不谋而合,在此向张杰兄表示感谢),张杰兄文中的一些诘问,我也有回应,这里就不赘述了。

有兴趣的读者,若将拙文和张杰兄文章对照阅读,做出自己的判断,就再好不过了。

对于张杰兄甲戌本底本是早期脂砚斋再评本的意见,笔者深为赞同。当然,具体地方(如“秦可卿淫丧天香楼”删改时间)也有不同看法。

寻其根源,如张杰兄所说:他的不少问题“是提给主张脂砚斋、畸笏是两个人的研究者的,而对主张脂砚斋、畸笏是一个人的研究者来说,这些就不是问题了。”我正好属于后者。

张杰兄在文中还提出了一个的问题,他说:

我们都知道,周汝昌先生、蔡义江先生、杨传镛先生、郑庆山先生、季稚跃先生、于鹏先生等人与赵冈先生、徐乃为先生等人都认为甲戌本优于庚辰本,但奇异的是,他们双方却得出了完全相反的先后结论。周汝昌先生、蔡义江先生、杨传镛先生、郑庆山先生、季稚跃先生、于鹏先生等人在举出许多甲戌本优于庚辰本的例子后,坚称甲戌本底本先于庚辰本底本;而赵冈先生、徐乃为先生等人在举出许多甲戌本优于庚辰本的例子后,坚称庚辰本底本先于甲戌本底本。

由此,张杰兄提出文字优劣与文字先后不能画等号的意见。这是非常有意思的总结与发现,值得深入思考。对此,我简单答复一下,供张杰兄参考。

我们这一方,提出的例证,有不少甲戌本文字得到脂批证实,而庚辰本文字是无证的(相反的情况则不存在)。另外,我们还举出了大量庚辰本因不懂原文而改动甲戌本文字的情况,这种文字优劣是可以充分说明问题的。

《〈红楼梦〉回目名演变与广传原本》及《〈红楼梦〉现存整体本源流示意图》《〈红楼梦〉现存拼配本源流示意图》是张杰兄又一重要贡献。

《红楼梦》版本源流图以前邓遂夫先生有一幅,当初他还遗憾表示,以前无人画过,现在张杰兄是又一位画版本源流图的研究者。现存《红楼梦》各抄本均为过录本与再过录本,别说曹雪芹原本失传,就是脂砚斋的原本也早已没了踪影。所以梳理版本源流与画源流图非常之难,既要求有观点有依据,又少不了形象思维与合理推断。

张杰兄在文章中提出了自己的看法,他最重要的观点是:现存各整体本中,甲戌本源自脂砚斋甲戌年的再评本,其余版本总源头则为脂砚斋己卯庚辰跨年的四评本。在四评本体系中,除了己卯本、庚辰本之外,其他诸本又全都源自一种与己卯本、庚辰本同类的“广传原本”。

目前为止,任何有关《红楼梦》版本源流的看法都充满了争议,难以得到其他研究者的全面认可(部分认同是没问题的)。张杰兄的看法可能也不会例外。版本研究不怕争议,就怕没有争议。

我读过之后,认为张杰兄的看法是其多年版本研究的总结,成一家之言毫无问题。他以为列藏本、杨藏本、卞藏本、郑藏本是拼配本,故此四本单独画版本源流图,这是版本研究者的严谨之处(可参见本书中的《〈红楼梦〉拼配本底本来源初探》《〈红楼梦〉拼配本底本来源再探》《初论〈红楼梦〉郑藏本的版本来源》三篇文章)。

感兴趣的读者,也可以将张杰兄的文章与杨传镛、郑庆山、邓遂夫等先生的源流分析文章对看。

文章的第二部分“回目名异文演变的简介”有独立的资料价值。说是简介,实际上张杰兄把各种版本的异文事无巨细地列了出来,连明显的颠倒、错字也不放过。我作过一些核对,文字精准,尚未发现问题。可以使得对《红楼梦》回目有兴趣的读者免于翻检之劳。

这一部分中,张杰兄对杨传镛先生提出了一处批评,即杨先生忽略了庚辰本第四十六回分目是“鸳鸯偶”,而并非“鸳鸯侣”。这是对的,从中可见张杰兄的细致。杨先生统计的总分目不一致也忽略了这一处。

不过,杨先生作出相关判断,并非只基于回目。他表示,据对小说文本的比勘,第四十五至第四十八回,的确是类似〈己〉庚蒙戚(侣)——梦〈舒〉列〈杨〉(偶)这样的分野,尽管相互间有些混血。

张杰兄对八十回的文字比对,前四十回较多较细,更复杂的后四十回目前还相对较少。若详加核对,应该还会有更重要的发现。

说起文字分野,张杰兄在《〈红楼梦〉拼配本底本来源再探》中对杨传镛先生、郑庆山先生等人提出的己庚蒙戚——梦舒列杨的文字分野给与明确否定。这当然是见仁见智的事情,可以探讨。张杰兄说:

我们觉得,如果只在三十回出头或二十几回的回中存在“杨列舒梦程”与“己庚蒙戚”的互相对立,是不是可以不使用两大支系(系统)的叫法呢?

我以为,这源于基础认识的分歧:蒙府本、戚序本是整体本还是拼配本?张杰兄明确表示是整体本。杨传镛先生则认为是拼配本,因为后四十回的蒙、戚文字与己、庚文字多泾渭分明,且蒙、戚文字再无脂批(第六十四回例外)。如果蒙、戚二本是整体本,那么三十回左右的文字分野确实只能称为“特同异文组”,而不足以构成两大支系。如果蒙、戚后四十回根本就是拼配的,那么三十回左右在前四十回中占比非常之大,当然就另当别论了。

还有一个问题,己卯本和庚辰本前十回基本是白文本,除了极个别例外,并无脂批,这与“脂砚斋重评”完全矛盾。这些回文字分野也相对混乱。那么是否己卯本、庚辰本就一定是整体本?

张杰兄将己卯本、庚辰本、蒙府本、戚序本一律视为整体本,而杨传镛等先生则将四本的一部分(己卯本、庚辰本前十回,蒙府本、戚序本后四十回)视为篡改严重的拼配本。可见认识基础不同,看法有分歧就不奇怪了。

张杰兄对于关键问题是不回避的。例如他直面了第三十九回平儿、袭人关于凤姐放债的对话。这一部分泾渭分明,己卯本、庚辰本、蒙府本、戚序本是简本文字,梦序本、舒序本、列藏本、杨藏本是繁本文字。

对此,张杰兄有解释:

梦觉主人整理的梦序原本、舒元炜、舒元炳兄弟整理的舒序原本原来的底本都是简文,只是在整理时,分别据甲戌本的同类本校改,才变成了繁文。

不过依拙见这概率就有点小了,等于说梦、舒两系源头都掌握了甲戌本一系文字,且都据之予以详细校改。

以目前的版本形态,说甲戌本以外的任何本子源头与甲戌本一系有关连都非常困难(与文字批语有关连的靖藏本、夕葵本、庚寅本都被证实为当代人蓄意伪造的假抄本),更遑论梦、舒(张杰兄曾撰文论述过舒序本据甲戌本校改。

我以为,即使有校改,依据的也是己庚四评本一系而非甲戌本一系)源头同时校改。记得杨传镛先生曾经提出过一个人名:靛儿(庚蒙戚)——靓儿(梦舒列杨),这类人名也是梦、舒源头据甲戌本一系校改的结果吗?如此是否太过巧合了?相关问题应该还有探讨的余地。

《〈红楼梦〉杨藏本版本研究述评》一文也是我力荐的文章。张杰兄撰文时和我曾有一些合作,故我深知这一篇可谓资料性、学术性兼备。

资料性方面,张杰兄将有关杨藏本研究的各种有价值、值得探讨的观点搜罗殆尽,且条理分明。学术性方面,则观点鲜明,拨云见日。杨藏本作为早期抄本,其后四十回是早于程高本还是晚于程高本,这是一个相当重要的问题。各种探讨让人眼花缭乱。

张杰兄的看法是:

杨藏本其实并不像前期题名人所说,是一个稿本,而应是一个校改本。也就是说,杨藏本全书上的增删修改不是什么作家凭着自己艺术的感受而作得精心修改,而是一位收藏者依据一部以程乙本为主体的程甲程乙混装本作的一次大的校改。我们这种观点的提出,就是想彻底排除一些研究者所谓杨藏本是曹雪芹手稿这类观点的可能性,同时也彻底排除另一些研究者所谓杨藏本是程伟元、高鹗或高鹗独自一人修改稿这类观点的可能性。

我以为,一些研究者在探讨问题之前,就有了用杨藏本后四十回证明程高本后四十回并非伪托而是确有来历的先入之见。他们的结论总是归于杨藏本后四十回早于程高本,是曹雪芹手稿至少是程伟元、高鹗稿本,以后者为多。张杰兄对此的“两个排除”,就是我所谓观点鲜明、拨云见日之处。

张杰兄又说:

还有一点疑问,即校改杨藏本的这位收藏者仅仅是因为认定程甲本、程乙本之类是《红楼梦》的定本,所以才费心校改全书;还是最初就有意用校改的结果去伪造作者的稿本或程伟元、高鹗的稿本呢?应该说,这两种可能性理论上都存在。但至少,这位收藏者在将杨藏本出售给佛眉之时,恐怕的确是谎称此为作者的稿本或程伟元、高鹗的稿本,以便卖一个好价钱。因为一般过录本的售价肯定不如名人稿本的售价。从后来佛眉刚一收藏此书,便急忙请朋友于源、秦光第题写“红楼梦稿”、“红楼梦稿本”的名称上看,佛眉显然是信以为真了。

这一分析我非常赞同。我以为,从杨藏本预先留出校改的位置、“不辞辛苦”用程乙本校改原文等信息判断,杨藏本的制作者应该是蓄意伪造,目的就是冒充高鹗(兰墅)的稿本。其用混合程甲本页面的程乙本为主要制作工具,漏出了破绽。至于杨继振,那么积极地宣传所谓“红楼梦稿本”,但愿他只是受骗过深吧。

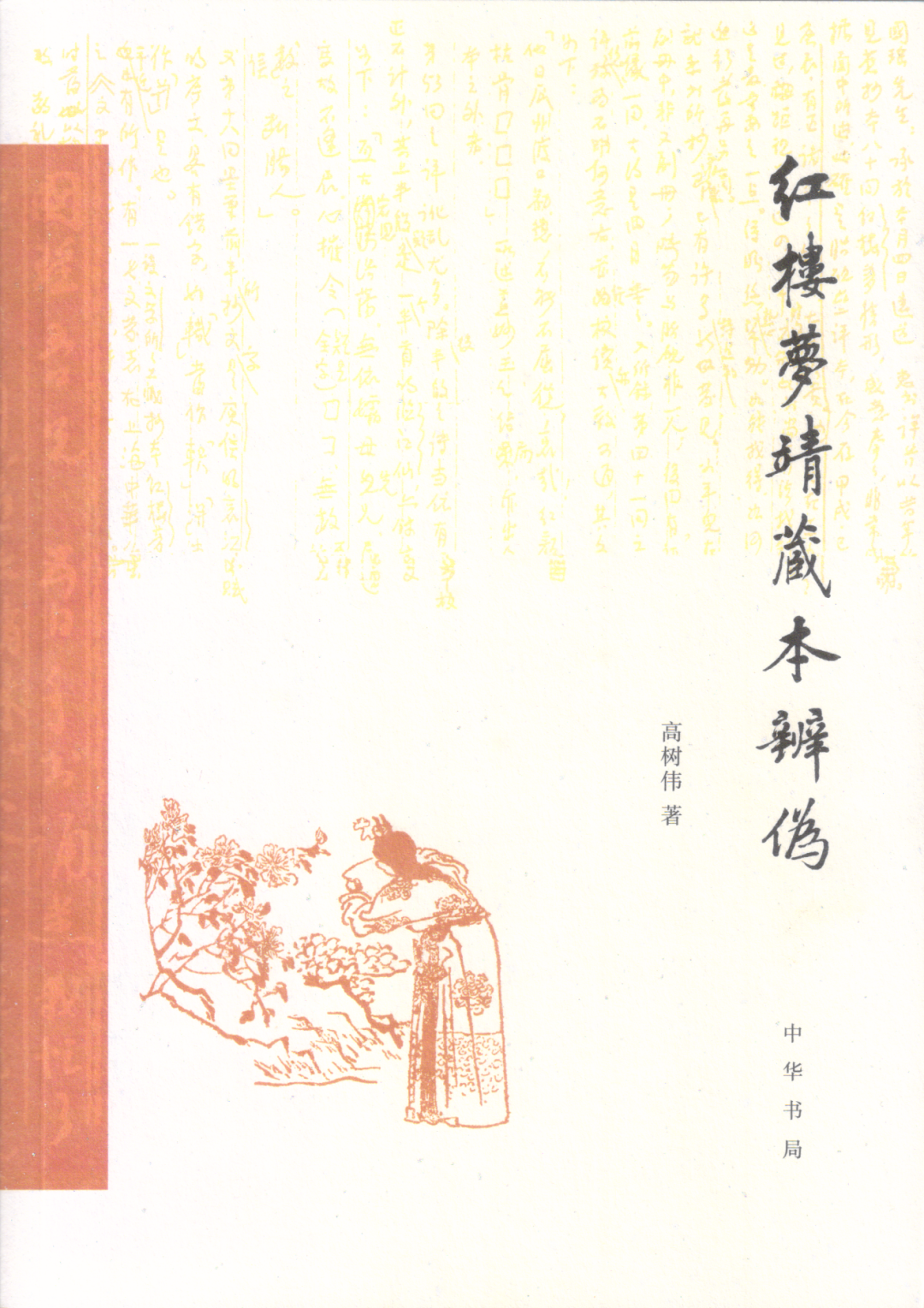

关于靖藏本,张杰兄始终头脑清醒,早在二十年前就写出了《尊重学术法则 停用靖本批语——与梅节先生商榷》的大文。

如今,由于高树伟先生和我,还有张杰兄的合作者程诚先生等人的努力,大量靖本批语与俞平伯《脂砚斋红楼梦辑评》同误的例证被展示,所谓靖藏本系当代人作伪已昭然若揭。但二十年前的形势不同,当初虽然有三生一潮等人的揭伪,靖本依然被广泛认同。张杰兄是当时人数不多的清醒者之一。

本书收录的《读〈红楼梦靖藏本辨伪〉有感》,是对高树伟先生《红楼梦靖藏本辨伪》的最新书评。无论是否读过高先生大作的读者,我都推荐读一读张杰兄这篇文章。

所谓靖藏本批语在学界影响六十年,张杰兄从不受其诱惑,却对曾经被不少人质疑的卞藏本(我与赵建忠先生近期发表了《〈青藜阁存书目〉与〈红楼梦〉卞藏本》一文,又为证真卞藏本锦上添花)予以信任,这是张杰兄的眼光。

最后,恭贺张杰兄新作出版。这将是我手头必备之书。相信也一定会受到读者特别是《红楼梦》版本研究者的欢迎。

是为序。

在此跋的前面,我特意加入了两张亲手绘制的示意图:

《〈红楼梦〉现存整体本源流示意图》,

《〈红楼梦〉现存拼配本源流示意图》。

原来,在我编这本《墨纸红楼——〈红楼梦〉版本DNA新探》时,好友于鹏先生建议,应该向读者直观呈现版本源流示意全图。

关于《红楼梦》版本源流研究,我在2017年出版的拙著《稗海红楼——古代小说版本DNA初探》中已有6篇专论,再加上本书新增的18篇,累计完成24篇版本研究成果。基于此,我欣然接受这一建议,很容易就绘制出了这样两张示意图,过程可谓水到渠成。

之所以称其“容易”,是因为这24篇版本研究文章,大多数都聚焦于《红楼梦》“抄本十二钗”(甲戌本、己卯本、庚辰本、戚沪本、戚宁本、蒙府本、舒序本、梦序本、列藏本、杨藏本、郑藏本、卞藏本)的源流考辨。

此前,我已绘制过各类局部关系示意图,如今,不过是将分散的示意图系统整合,故而难度不大。同时,还将两个石印本(有正书局戚序本的大字本、小字本)、两个活字本(程甲本、程乙本)纳入其中。至此,十六种版本的传承脉络清晰呈现,源流关系一目了然。

或许有读者会问,这两张示意图是如何逐步绘制出来的呢?为什么与以前的红学研究者绘制的《红楼梦》版本源流示意图都不一样呢?

其实,不用奇怪,原因在于我与其他研究者采用的版本研究方法不完全一样,或完全不一样,这涉及到了版本研究方法论的根本差异。至今,仍有部分研究者相信所谓“优必先、劣必后”或“劣必先、优必后”的版本研究方法与结论,由此可见,版本研究之路任重道远呀。

我的研究方法是“版本DNA研究法”。所谓版本DNA就是版本的特同异文。大家需要寻找和比对版本内部累积的多层次的特同异文,只有一层一层地寻找和比对,才能一步一步地绘制出上述的两张源流示意图。

不过,对于版本研究者来说,即便自己的研究方法更科学、更实用,但下结论时,还是要谦逊、要慎重,因为稍有不慎就可能出错。事实上,没有任何研究者能保证自己的研究毫无问题。通常情况下,往往是研究少的,错误少;研究多的,错误多。当然不研究,就没有错误。

这次,我有两个看法错误要修正,一是对戚沪本与戚宁本关系的认知;二是对第六十四回、第六十七回真伪的判断。

先谈前者,我曾一直认为戚沪本与戚宁本同源,但在与程诚先生合写《戚序本系列版本的几个问题》时,看到了萧凤芝女士、董义德先生关于戚沪本介绍的文章,我改变了原有观点,认定戚宁本抄自戚沪本。

清朝时期,社会上曾经流传过成百上千的《红楼梦》抄本。然而,幸运留存至今的仅有“抄本十二钗”。从概率角度来看,它们之间存在直接过录关系的可能性很小。

我们也曾基于此批评过冯其庸先生“庚辰本抄自己卯本”的错误观点。况且以前,对比蒙府本、戚沪本、戚宁本这三个血缘相近的版本时,发现了一些文字差异,便轻易得出戚沪本与戚宁本同源的结论。

举一例,戚沪本第十七回中“吟成荳蔻诗犹艳”一句,早期抄本此句后三字为“才犹艳”,蒙府本、戚宁本也作“才”,由此误以为戚宁本不可能抄自戚沪本,毕竟若戚宁本据戚沪本抄录,此处应抄为“诗”,即便抄错,也不太可能“自动返祖”,竟与蒙府本一致。

但查看戚沪本原件,才发现这里存在贴改。此处贴有一小块白纸,上面写着“诗”,经光线照射,还可见这一小块白纸下覆盖的原底字为“才”,这表明蒙府本、戚沪本、戚宁本三者原来都是“才”,不存在所谓“自动返祖”现象。

大家再看一看戚沪本、戚宁本这两个本子,有些地方抄写的几乎一模一样,这正是戚宁本对戚沪本的仿抄,所以证明:戚宁本抄自戚沪本。之所以出现这种直接过录关系,是因为晚清时,戚沪本收藏者与戚宁本抄藏主是朋友。

再说后者,我曾一直认为,第六十四回、第六十七回都是《红楼梦》作者的文字,但在写作《〈红楼梦〉出现“罢咧”一词的思考》时,发现《红楼梦》作者行文一贯使用“罢了”,从未用过“罢咧”,而列藏本第六十七回里竟出现了十处“罢咧”,让我无法解释?

因此,我放弃了第六十四回、第六十七回都是《红楼梦》作者文字的观点,虽然第六十四回没有“罢咧”,但这两回毕竟是后来才出现的,慎重一些更稳妥,这样一来我改“真”为“疑”。简言之,不论证真,还是证伪,还需要提供更多的有说服力的证据。

在此,我要感谢于鹏先生,为我的这本书撰写了一篇纯学术的序。大家从他的序里就可以感到,他是一位对学术真伪与价值特别执着追求的人,尽管有时的自信满满到了略显固执的程度,但比起学术界那些追名逐利的表现,还是更有趣味吧。

感谢苗怀明先生,每当我通过邮箱投稿,拙文都能顺利发表于《古代小说网》。难以想象,一位身负繁重教学与科研任务的教授,还需每日运营日更的公众号,善待和编排每一篇稿件,这是何等不易呀。

感谢以顾斌先生为首的《红楼梦研究》编辑团队、以兰良永先生为首的《红楼梦版本研究辑刊》编辑团队。正是在这两个期刊上,我近几年来写作的版本研究文章得以发表。值得提到的是,兰良永先生同样是《红楼梦》版本研究的行家,我们在研究结论上既有共识,也有分歧。作为主编,他能容纳与宽待不同观点的文章,甚至包括那些批评自己观点的文章,足见兰良永先生的胸怀与开明。

感谢我的部分文章合作者程诚先生,互相交流意见,合作十分愉快。

感谢尽心尽力的责任编辑翟婧婧女士。感谢翟婧婧女士口中的“师傅”——我的老朋友王炘先生,尽管他已退休多年,却始终关注着拙著的出版进程。

红学事业恰似一座正在兴建的大厦,我们每位研究者都是添砖加瓦的建设者。我深知自己才疏学浅,所作贡献微不足道。但我衷心希望,自己的研究成果能成为大厦门口台阶上的一块石板,让更多年轻的红学研究者拾级而上,走进这座美丽的学术殿堂。

最后,用一首打油诗《研红有感》来作结尾:

注释:

[1] 于鹏:《〈脂砚斋评点红楼梦〉前言》,中国长安出版社,2024年12月版。

紫英资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。